Река Мокша

Сообщений: 25

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

Re: Река Мокша

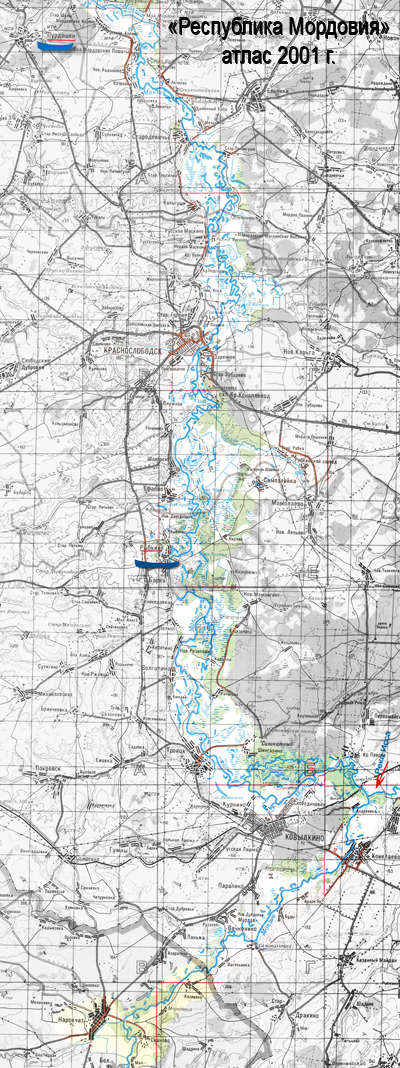

Добрый вечер! Обсуждения нет, но проект продолжается. За р.ц.Ковылкино пойма реки Мокша становится шире, чем у р.ц. Наровчат.

Ps. Сайт Михаила Сергеевича Полубоярова исчез. А человек за свой счёт содержал столько материала о земле Пензенской в интернет-пространстве. Жаль, что никак не поймём...... Кстати, на дворе ХХI век.

Кстати, на дворе ХХI век.

Ps. Сайт Михаила Сергеевича Полубоярова исчез. А человек за свой счёт содержал столько материала о земле Пензенской в интернет-пространстве. Жаль, что никак не поймём......

Re: Река Мокша

expedA писал(а):Ps. Сайт Михаила Сергеевича Полубоярова исчез. ...Кстати, на дворе ХХI век.

Добрый день!

Сайт М.С.Полубоярова доступен в архиве: https://web.archive.org/web/20200501090 ... nzKray.htm

А р. Мокша берёт своё начало в 1,5-х верстах от истока р. Пенза. /По Книге большому чертежу. 1627 г.

Т.е. Мокрые Вражки это исток Мокшы, а у д. Городок исток р.Пензы (древнее название Кувакша), ныне на картах обозначена как Пензятка.

И рядом еще одна Пензятка у Рамзая, пересекает М5.

Не много ли у нас Пезяток в окрестности истоков Мокши???!

Последний раз редактировалось Земляк 20 фев 2023, 00:51, всего редактировалось 2 раз(а).

Re: Река Мокша

Сайт М.С.Полубоярова доступен в архив: https://web.archive.org/web/20200501090 ... nzKray.htm

Спасибо, Виктор! Обрадовал меня, сейчас внесу уточнение в информационный раздел форума.

Re: Река Мокша

Добрый день! На руках у меня сейчас книга Александра Степановича Лузгина.

В этой работе меня заинтересовал материал о строительстве речных судов на реке Мокша.

Мы уже касались этой темы http://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=69&t=399

Решил подробнее разобраться по реке Мокша.

Цитата из книги Александра Степановича:

Пасхатской пристани я на карте не нашёл.

Нашёл хорошую подборку на "Саровском краеведе"https://sarpust.ru/2020/06/sudohodstvo-po-reke-mokshe-v-rossijskoj-imperii/

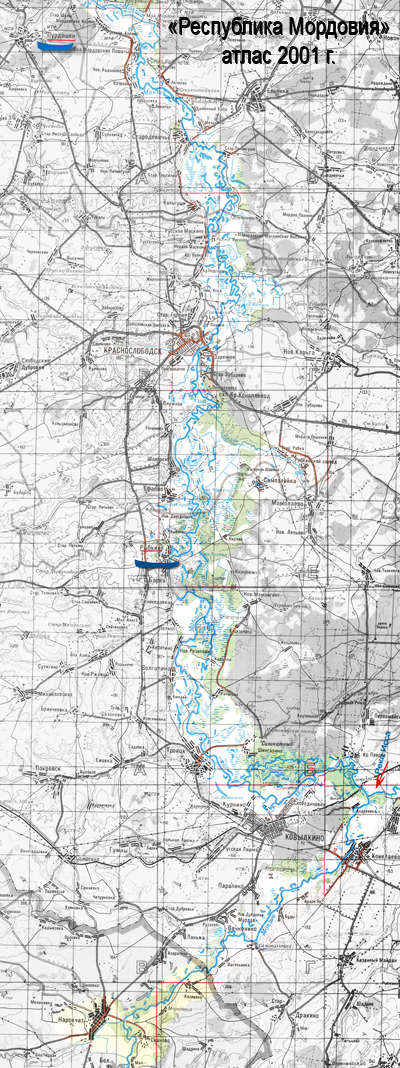

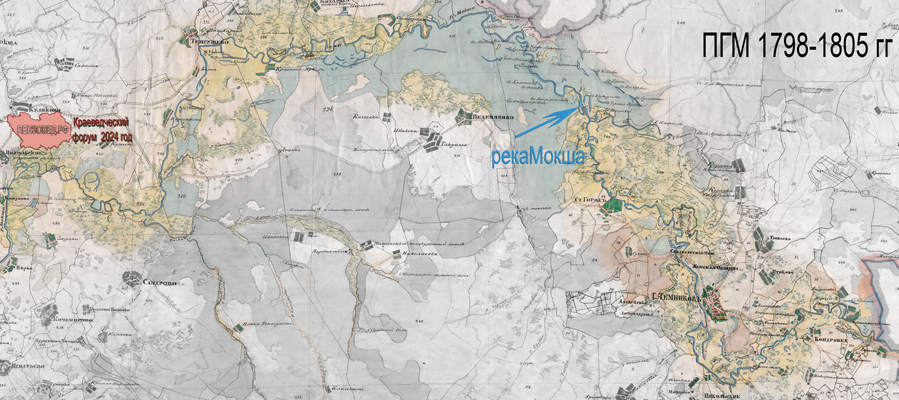

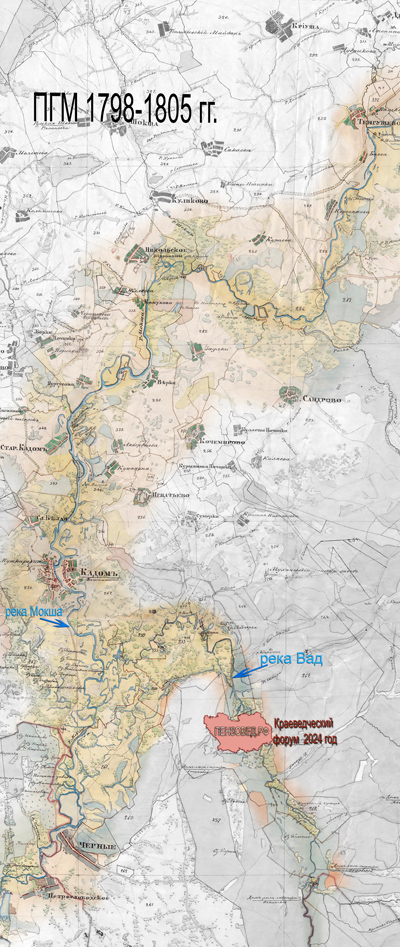

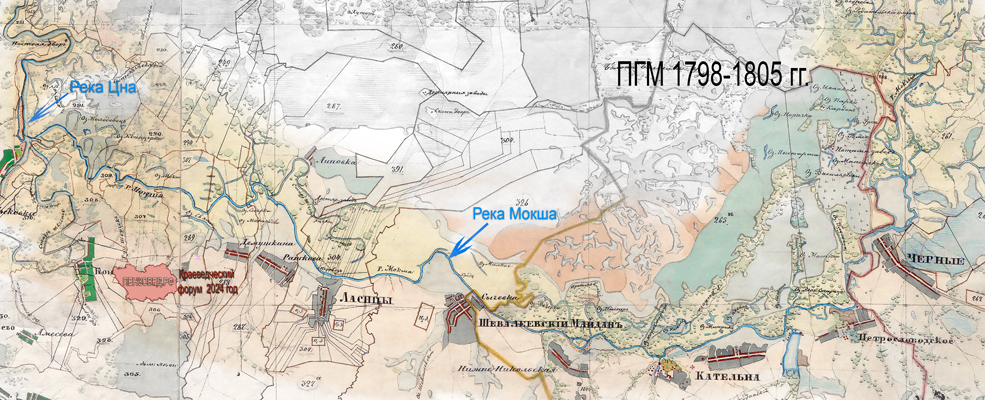

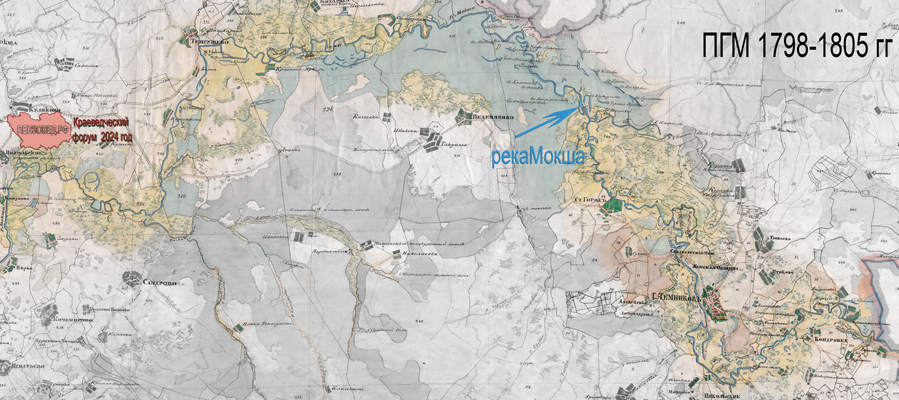

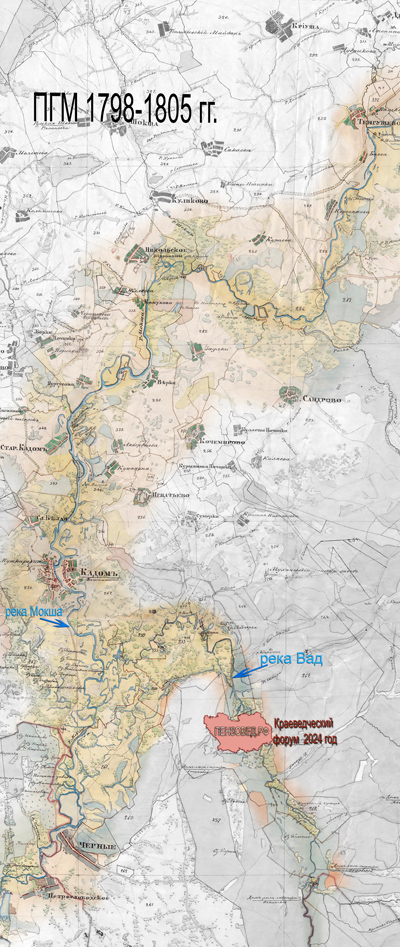

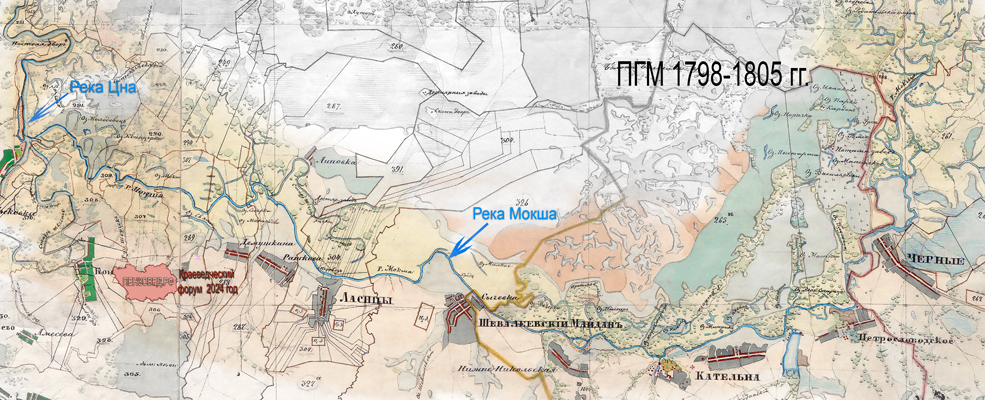

В разных источниках имеется информация, что судоходство по Мокше можно считать от впадения в Мокшу реки Исса. Для представления о реке предлагаю четыре участка, два широтного направления течения реки восток-запад, одну на север и одну на юг. Карты дают представление о реке.

Первый участок - с юга на север

В далёком прошлом не исключено, что известняк, из которого был построен средневековый город Мохша, был доставлен с окских месторождений (версия первого директора краеведческого музея г.Наровчат В.П.Россина). До сих пор выкапывают обломки сооружений культуры Великой Булгарии.

Визуально можно сравнить с оставшимися храмами Древней Руси

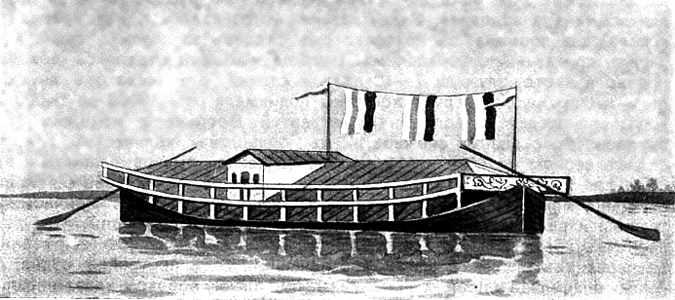

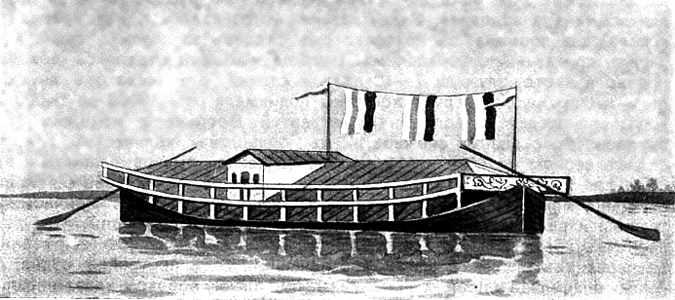

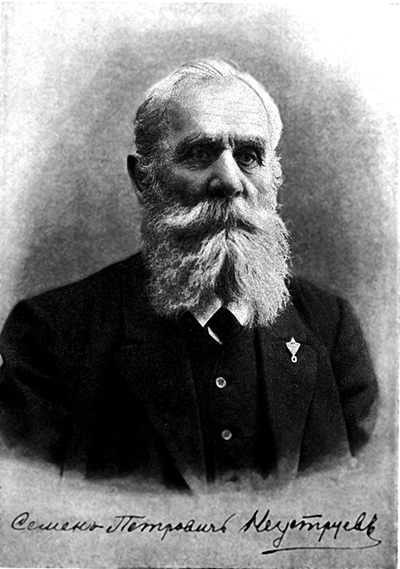

Но вернёмся к теме. Фотографию мокшаны я не нашёл, есть только рисунок из словаря С.П.Неустроева.

Перед тем, как добавить карты реки, рекомендую почитать знающего человека о волжских судовых терминах.

Мокшаны. Мокшаны. Суда этого типа появились, когда еще не было ни пароходовъ, ни желҍзныхъ дорогъ. Суда эти по перевозкҍ хлҍба съ моршанскихъ пристаней до Рыбинска занимали первое мҍсто. Первоначально они строились на pҍкҍ Мокшҍ, отъ которой и получили свое названie, а затҍмъ ихъ начали строить и въ другихъ мҍстахъ на рҍкъ Окҍ. Мокшаны строились изъ сосноваго и елеваго лҍeca, имҍли тупые носъ и корму, съ отвҍсными штевнями и бортами; днищевая обшивка съ копанями крҍпилась нагелями, стыки желҍзными гвоздями, бортовая обшивка съ копанью также желҍзными гвоздями; продольнымъ крепленiемъ служили кильсоны, расположенные по длинҍ судна въ три ряда— одинъ среднiй и два боковыхъ; бортовая обшивка дҍлалась довольно прочно, а по срединҍ высоты судна для большей крҍпости клались баргоуты въ 3—4 ряда, крыша делалась тесовая на два ската отъ средины къ бортамъ, по послҍднимъ настилалась ходовая площадка во всю длину судна, обнесенная перилами—порусками (см. [i]поруски). При сплавҍ вмҍсто руля мокшаны управлялись двумя потесями— съ носа и кормы, наз. иначе поносными (см. поносныя) въ виде большихъ веселъ 7—8 саж., т.е. бревна съ придҍланными къ ихъ вершинамъ лопастями (см. лопасти). Мокшаны размҍрами строились отъ 15 до 40 саженъ длиною, отъ 4-хъ до 6 саженъ шириною и высотою бортовъ отъ 14 до 16 четвертей. На носу мокшанъ ставились два огнива, а на кормҍ одно, которыя свҍшивались за борта судна на одинаковую ширину. По срединҍ судна устраивалась казенка— довольно красивая каюта, раздҍлявшаяся на два помҍщения: одно для жилья хозяина или довҍреннаго, а другая для лоцмана и водолива. Сзади казенки устраивались т. наз. кресла (см. кресло) для лоцмана, съ котораго онъ слҍдилъ за ходомъ судна и отдавалъ приказания судорабочимъ. Вообще мокшаны строились довольно прочно и чисто, служили 7—10 лҍтъ и стоили они тогда отъ двухъ до пяти тысячъ рублей. Груза мокшаны поднимали отъ 18000 до 54000 пудовъ, при осадке въ водҍ 9—12 четвертей. Вооруженiе мокшанъ (т.е. припасы) быпо весьма сложное и въ большомъ количествҍ, т.к. при сплавҍ весною по Цнҍ и Мокшҍ употреблялись рысковые канаты и якоря, а для хода по Волгҍ сплавные припасы замҍняли ходовыми. По возвращенiи мокшанъ изъ Рыбинска въ Нижнiй всҍ ходовые припасы оставляли и взаменъ ихъ брали сплавные— для будущей весны, что дҍлалось изъ года въ годъ. Украшенiемъ мокшанъ являлись вырҍзанныя на переднихъ огнивахъ слова, обозначающiя годъ постройки судна, фамилiю владельца и проч., а на скулахъ (см. плечи) носовой части писались художникомъ, напр., глаза коня и проч. Мокшаны имҍли довольно большiя (6х6 арш.) изъ шелковой или другой матерiи флаги съ вышитыми на нихъ разными птицами или пейзажами. Флаги эти оцҍнивались въ 300—400 рублей, на каждомъ мокшане имҍлось 3—4 разныхъ флага и лента шерстяной матерiи. Всҍ флаги поднимались обыкновенно въ торжественные или праздничные дни, а также при отправлении и прибыли судна къ пристани или когда проходили мимо большихъ городовъ. Для поднятiя флаговъ устанавливались флагштоки или поддеревки (названiе мачты) одинъ на носу у огнивъ, а другой у казенки съ перекинутой между ними тонкой снастью (легость), къ которой и прикрҍплялись флаги, а на флагштокахъ, на стержняхъ прикрҍплялись разныя фигуры: конь, рыба или что-либо другое, наприм. изображенiе Михаила Архангела съ трубой или Георгiя на коне.

Судоходство на реке Цне возникло приблизительно въ конце XVII и начале XVIII столҍтiя. Перiодомъ наибольшего развитiя цнинскаго судоходства следуетъ считать сороковые и пятидесятые годы прошлаго столетiя, когда съ моршанскихъ пристаней р. Цны сплавлялось съ хлҍбнымъ грузомъ (въ томъ числҍ и саломъ) отъ 800 до 900 судовъ, перевозившихъ до девяти съ половиной миллiоновъ пудовъ груза. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столетiя съ открытiемъ движенiя на Ряжско-Моршанской и Тамбово-Козловской железныхъ дорогахъ, значенie г. Моршанска и весеннiй сплавъ по р. Цне сталъ падать. Характеръ хлҍбной торговли видоизмҍнился и перешелъ на ближайшiя къ хлҍбороднымъ центрамъ желҍзно-дорожныя станцiи. Железныя дороги, изрезавшiя Тамбовскiй край и нанесшiя цнинскому судоходству тяжелые удары, слҍд.: Ряжско-Моршанская (открытая въ 1867 году), Козловско-Тамбовская въ 1869 году, Тамбовско-Саратовская въ 1870 г. и Моршанско-Сызранская въ 1872 г. (изъ ИЗВҌСТIЙ Императорскаго Московскаго Инженернаго училища за 1912 г. Часть II, выпускъ VI. С.А.Рейхманъ). Такимъ образомъ въ 1870 году судоходство по р. Цнъ сократилось на половину, въ 1875 году оставалось около 400 судовъ и количество это постепенно съ каждымъ годомъ сокращалось. Въ неурожайный 1891 годъ и притомъ при маловодной веснҍ, повлекшей за собою паузки, весеннiй караванъ сплавомъ сильно запоздалъ, многiе поставщики разорились и суда у нихъ кладчики отобрали. Съ этого времени цнинское судоходство потеряло все свое прежнее значенiе и отошло въ область преданiя.

Въ настоящее время съ моршанскихъ пристаней сплавляется около 20 небольших мокшанниковъ до попутныхъ пристаней на рҍкъ Оке.О старинномъ сплавҍ мокшанскаго каравана по p.p. Цнҍ и Мокшҍ осталось много любопытнаго и интереснаго. Рабочiе-бурлаки, обыкновенно нанятые зимою, являлись на зимующiя суда раннею весною, потому что они обязаны были осмолить и вооружить судно, а затҍмъ и погрузить въ него назначенное количество клади. Сплавъ начинался раннею весною сейчасъ же послҍ прохода льда на рҍкҍ. Для наблюденiя за правильнымъ сплавомъ судовъ по р.Цнҍ избиралась изъ судопромышленниковъ депутацiя. (Для депутацiй въ 1816 году изданъ былъ законъ о моршанской судоходной дистанцiи, установленной въ помощь начальнику судоходной дистанцiи, а также для соблюденiя взаимныхъ между промышленниками пользъ въ отправленiи торга, въ наймъ судовъ и рабочихъ людей). На обязанность депутатовъ возлагалось сопровождать весеннiй караванъ по р. Цнҍ, такъ какъ, по изданнымъ правиламъ для сплава судовъ по этой pҍкҍ, ни одно большое судно не имҍло право обходить другое, впредь его идущее, до тҍхъ поръ, пока весь караванъ мокшановъ не выплыветъ изъ р. Цны до устья. Исключенiе делалось только для судовъ типа кладнушекъ (т. называемые „обгонки"), коимъ разрешалось безостановочно обходить всҍ большiя суда (см. обгонки). Депутацiя во главҍ съ начальникомъ дистанцiи отправлялась вмҍстҍ съ отплываемыми отъ пристаней судами въ особой приспособленной для нихъ косной лодкҍ. Если какое-либо изъ судовъ во время сплава потерпитъ aвapiю, т.е. сядетъ на мель или отъ удара о берегъ окажется водотечнымъ, то на нёмъ выкидывался черный флагъ. По этому сигналу все суда, плывущiя по близости къ потерпҍвшему аварiю судну, останавливались, рабочiе съ нихъ ҍхали къ аварiйному судну и помогали ему безъ особой платы. Если спасти судно было невозможно, его оставляли, рабочiе уҍзжали на свои суда и продолжали путь. Сплавъ судовъ особенно въ большую весеннюю воду въ крутыхъ колҍнахъ и извилинахъ рҍки былъ затруднителенъ и требовалъ отъ сплавщиковъ-лоцмановъ полнаго знанiя своего дела и при томъ крайней осторожности. О значительности судоходства можно судить по тҌмъ мерамъ, какiя принимались для улучшешя условiй весенняго сплава судовъ: въ нҍкоторыхъ мҍстахъ извилины на р. ЦнЪ спрямлялись, делались прокопы, Корельскiй каналъ, Шаморговскiй, перекопы у деревни Рыси и др. Некоторые проколы впослъдствiи обратились въ русло реки. Суда по р. Цнҍ спускались кормою внизъ, управлялись поносными—потесями, а въ нҍкоторыхъ случаяхъ прибегали и къ рысковымъ якорямъ (см. рыскъ). Рабочихъ-бурлаковъ на малыхъ мокшанахъ было отъ 70 до 80 чел:, на большихъ отъ 150 до 180 человъкъ, всҍ они были ягутки Тамбовской и Рязанской губернiи; водоливовъ было по одному, а на большихъ по два. Лоцманъ одинъ. Рабочимъ платили за путину съ моршанскихъ пристаней до Рыбинска отъ 8 руб. 50 коп. до 12 рублей на человҍка на своихъ харчахъ, причемъ зимою при подрядҍ выдавалась половина рядной цъны въ задатокъ, а остальная половина оставалась въ харчи на всю путину. Bсҍ бурлаки помҍщались на товаре въ трюме судна, такъ какъ особыхъ помҍщенiй для ихъ жилья на судне не делалось. Кухни на этихъ судахъ не было, вместо нея устраивали на кормҍ очагъ (см. очагъ), на которомъ приготовлялась пища. По сплаве мокшановъ въ Нижнiй, для хода къ Рыбинску бурлаковъ нанимали добавочныхъ 30-50 человҍкъ на судно. Имъ платили также за путину отъ Нижняго до Рыбинска отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб. и даже до 7 рублей на человека и на хозяйскихъ харчахъ. Лоцманамъ платили отъ 85 до 100 руб. на малыхъ мокшанахъ и 130—150 руб. на большихъ, водоливы большею частiю были т. наз. лҍтнiе, т.е. съ марта по ноябрь месяцъ и получали жалованье 180—220 руб. за все время навигацiи на хозяйскихъ харчахъ. Какъ лоцмана, такъ и водоливы питались изъ одного котла вмҍстҍ съ бурлаками. Провизiя была въ то время дешевая и ее заготовлялъ хозяинъ на всю путину до Рыбинска. Вотъ, напримеръ, какiя были цены пищевымъ продуктамъ: мясо 70 — 80 коп. пудъ*), масло скоромное 4—5р. пудъ, постное 1 р. 20 к.—1 р. 80 к. пудъ, пшено 1 р. 80 к.—2 р. 50 к. за четверть въ 8 мҍръ, т. е. 20—30 к. пудъ, мука ржаная за куль въ 9 пудовъ 2 р.—3 руб. Хлебъ пекли въ особыхъ въ то время сушествовавшихъ хлебопекарняхъ; хозяева судовъ отдавали въ нихъ муку и платили за выпечку хлеба 40-60 к. съ куля за 9 пудовъ (отъ 4 до 8к. съ пуда), причемъ изъ куля въ 9 п. выходило печенаго хлеба 13—14 пудовъ, т. е каждый пудъ муки давалъ припеку въ 20—25 фун. Такимъ образомъ ржаной хлҍбъ стоилъ въ среднемъ около 20 к. пудъ. Водка была также дешевая—отъ 80 к. до 1 р. 50 к. ведро. Водку на большiе мокшаны брали бочками, ведеръ по 40 на всю путину. Суда находились въ плаву по р. Цне (разстоянiе 180 верстъ) оть 8 до 12 дней и рҍкою Мокшею 48 верстъ до устья Оки 5 — 8 сутокъ. Суда шли очень долго по той причине, что разливъ рҍки при слiянiй Мокши съ Окою бываетъ очень большой и всҍ низменности заливаются водою на далекое разстоянiе, вслҍдствiе чего съ р. Оки дҍлается подпоръ воды въ Мокшу. Поэтому предъ устьемъ въ реке Мокше вода дҍлается тихая, а иногда почти что стоячая, мокшаны, попавшiе въ это мҍсто, принуждены выводиться изъ этого тиховодья подачами вплоть до рҍки Оки. Kpoмҍ того много препятствовали сплаву и вҍтра. Выбравшись на Оку, мокшаны плыли уже свободнее и на веслахъ, имҍвшихъ на каждомъ борту отъ 50 до 80.

*) Мясо солили въ чанахъ до 100 и болҍе пудовъ на судно. [/i]

Для восприятия реки Мокша по следующим картинкам нужен большой монитор, смартфоны...Увы!

В этой работе меня заинтересовал материал о строительстве речных судов на реке Мокша.

Мы уже касались этой темы http://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=69&t=399

Решил подробнее разобраться по реке Мокша.

Цитата из книги Александра Степановича:

По Мокше, Суре, Ваду было несколько центров судостроения, обычно совпадающих с пристанями: Рыбкинской, Темниковской, Пурдышевской, Пасхатской по Мокше, Парамзинской, Большеберезниковской по Суре. В документах более раннего времени строительство стругов (старинное деревянное судно) отмечено возле сел Высокая Поляна, Бабаево Темниковского уезда и на реке Сивинь, притоке Мокши. (Лузгин А, Прокаев В Водные пути мордвы XVII – первой половины XIX вв./Саранск 1986 г. стр.252-253/)

Строили здесь разнообразные суда: от крупных, способных плавать по Волге, Оке и другим рекам, до мелких, используемых для перевозок грузов местного назначения, а также для рыболовства и перевозки людей. Строились специальные суда для перевозки зерна, свежей рыбы, овощей, мочальных изделий. Именно здесь вплоть до 80 — 90-х годов XIX века мастеровые люди успешно занимались судовым промыслом, в результате чего сложились местные типы грузовых судов (мокшаны и суряки), не без успеха строившихся и за пределами края. Об их достаточно широком распространении свидетельствует тот факт, что, к примеру, мокшаны строились в Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Москве.

Постройкой судов занимались обычно с сентября — октября и до вскрытия рек, недалеко от берега. Выбирали обычно небольшой овражек или ручеек, с тем чтобы весной с разливом судно можно было легко столкнуть в реку. Это становилось большим событием для близлежащих селений.

Развитию судового промысла способствовало изобилие лесов. Изготовлялись суда обычно артелями, которые нередко брали подряды на несколько судов. При нормальных темпах работы в такие артели должны были входить два-три десятка человек. По имеющимся данным можно судить о степени специализации отдельных крестьянских хозяйств на судовом деле, однако значительной она не была. Помимо плотников-судостроителей, как правило, отдельные артели составляли пильщики досок, являвшихся основным материалом в данном деле.

Нельзя не отметить такую категорию государственных крестьян, причастных к строительству судов, как лошманы. Вплоть до 60-х годов XIX века они занимались государственными поставками корабельного леса. В Примокшанье и Присурье в больших количествах заготовлялись твердые породы леса — дуб, ясень, клен, а также мачтовая сосна . Кроме того, существовала специализация по изготовлению гвоздей различных размеров, скоб, якорей, железных цепей к якорям. Смола и пакля, как правило, обеспечивались силами артели в межсезонье.

Говоря о заготовке досок, важно отметить, что распространение к середине XIX в. «пильных мельниц» (заводов) по выработке досок произвело в судостроении того времени революцию. Ведь их продукция в отличие от «топорного теса» (досок, изготовляемых из бревен с помощью топора) была гораздо дешевле и производительнее. Из одного бревна получалось не две доски (или теса), как раньше, а четыре-пять .

Судовым промыслом постоянно занимались крестьяне с. Пурдошки Темниковского уезда. Они изготавливали суда различных размеров. Средним по величине, видимо, считалось судно в длину 13 «сажен трехаршинных» (28,08 м), в ширину «в яле» — 7 аршин (5,04 м). «Вышина стен» судов обычно составляла «аршин с четвертью» (1,08 м). Нередко длина судов пурдошанских мастеров бывала больше обычной и доходила до 64 метров. Для изготовления двух таких судов было использовано 300 гвоздей «прибойных больших», 1 тыс. гвоздей «полуприбойных» и 2 тыс. скоб «большой руки». Материалом для судов чаще всего служил еловый лес, для их оснастки использовался луб (для крыш, подстилок и пр.). Необходимыми струговыми принадлежностями были жести «с оковами», багры, якори «трехрогие» и «четырехрогие». Как явствует из документов на судах, плававших по Мокше, применялись и паруса, в частности, сделанные из рогож.

В Пурдошках сооружались различные типы судов: барки, мокшаны, местный и пурдошанка. Барки представляли собой продолговатые суда длиной 28 — 30 саженей (59-64 метра) и шириной около 5 саженей(10,7 метра). Мокшаны имели несколько большие размеры: от 30 до 32,5 сажени в длину и 18,5 аршина в ширину. В них загружалось до 45 тыс. пудов хлеба или 45 тыс. ведер спирта.(РГАДА,ф 1122,оп.2д.68, л.24)

Пурдошанские мастера умели делать и «прорезные струги», на которых, по данным кадомских таможенных книг, вывозилась живая рыба.(РГАДА,ф.829,оп.1,д.1920) Размеры таких судов были различными. Средняя грузоподъемность была в пределах 1000 пудов. Главная особенность подобных судов заключалась в том, что их средняя часть (более 2/3 всей длины) была отделена двумя перегородками от носовой и кормовой частей двумя глухими, водонепроницаемыми переборками: стенки этой средней части были прорезаны по длине досок. отверстиями так, что средняя часть лодки представляла садок с живой рыбой. В «прорезях» рыбу вывозили на большие расстояния.

О мастерстве мордовских корабелов говорит и тот факт, что на Пурдошанских верфях нередко строились речные суда без применения металлических креплений, вместо которых использовались нагели (деревянные гвозди).

Интенсивность движения судов с грузами была различна и во многом зависела от урожайности хлебов. В первой половине XIX в. от мокшанских пристаней Темниковского уезда отправлялось до 30 — 40 судов. В 1856 году от Темниковской пристани было отправлено 21 судно. В том же году согласно ведомости «О речных судоходствах в Темниковском уезде» от мокшанских пристаней Темниковского уезда отправлено 21 судно. (ГАТО,ф.4,оп.1,д.15,л.5) Их количество значительно увеличивается к началу 60-х годов, когда по Мокше ежегодно проходило до 130 судов. (Лузгин А.С. Промыслы Мордовии. стр.38) В середине XIX в. главным товаром мокшанских пристаней являлся хлеб, спирт. Так, в 1857 году со всех примокшанских пристаней отправлено судов с грузом 1,3 млн. пудов и 250 тыс. ведер спирта. Из общего грузооборота большую часть грузов составляли хлебные. (Сталь. Материалы по географии и статистике. Пензенская губерния, ч.1 1867 год стр.146-147)

Важное место в товарообороте занимала продукция местных железоделательных и чугунолитейных заводов, а также писчая бумага, пенька, мыло, мочало, предметы деревообработки, строевой лес и прочее. Лес нагружался на суда или сплавлялся плотами, для хранения хлебных грузов по берегам Мокши только в Темниковской округе было устроено восемь складов-магазейнов. (Романов Н. Грунтовые дороги Тамбовской губернии и их современное значение. Тамбов,1897 год. стр.147)

В западной части Мордовии была еще одна судоходная река — Вад, которая по транспортным возможностям уступала Мокше. «Судовой ход» по ней осуществлялся «только в полую воду, да и тот очень опасен от погрязшего на дне леса». В это время на Ваде, «начиная от деревни Каргашиной, также при деревне Подлясовой», ежегодно нагружалось ободьями и золой 7—9 судов из «пилного лесу». По данным 30-х годов XIX в., но Ваду осуществлялся «судовой ход барками», которые нагружались разной мелкой «бочерной» посудой, лубом, лыком и мочалами. Как сообщал известный исследователь Тамбовского края И.И.Дубасов, вверх и вниз по реке ходили большие лодки и барки, сделанные местными мастерами из монастырского леса. В память о бывшем промысле местного мордовского населения имелось село под названием Пристань, где «иногда вымывались сильным течением» остовы огромных барж. (Дубасов И. Очерки из истории Тамбовского края.-вып1.-Тамбов,1890.-стр140)

В основе движения судов всех типов и разновидностей лежал тяжёлый ручной труд. Лишь изредка он облегчался благоприятными погодными условиями: при попутном ветре — ход под парусом, при стремительном течении реки - ход «самосплавом» и т.п. Вверх против течения (обычно в высокую воду) судно передвигалось с помощью канатов, которые тянули по берегу бурлаки (иногда в этих целях использовались лошади), а также шестов, весел или же способом подачи (подтягивания по канату, закрепленному впереди судна на якоре) — завозом». Затем этот канат выбирался бурлаками, но шли они не по берегу, а по палубе судна. Скорость такого хода была невелика — от 4 до 7 верст в день. (Лузгин А.С. Промыслы Мордовии) Бурлачить нанимались даже женщины и подростки 13—15 лет. Последних брали на суда кошеварами и коноводами. В таких присурских селениях, как Промзино, Кадишево, Чеберчино, Налитово, основную категорию промысловиков составляли бурлаки и судорабочие. Причем из с.Чеберчина уходило на промысел до 268 человек, а из Налитова и Кирдяти — свыше 400 человек. (Клеянкин А.В. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине XIX века.-Саранск 1974, с.140)

Речные суда того времени совершали обычно только один весенний рейс, так как при спаде воды реки Мордовии становились мелководными для грузовых судов подобного типа. Обычно в начале мая из Мокши, Оки, Суры и Цны на Волгу — «главную хлебную улицу России» - выходили целые караваны судов. Так было легче в случае необходимости оказывать помощь друг другу. Большинство мокшан, пурдошанок, суряков, как и другие суда подобного типа, имели оснащение для «верхового хода», т.е. под парусами. На них ставились мачты, приделывались рули, шились паруса. Оснастка стоила недешево, так как для ее изготовления применялся исключительно ручной труд.

Грузы с мокшанских и сурских и других сопредельных пристаней направлялись также в Муром, Нижний Новгород, Рыбинск, Ярославль, Москву и Петербург. Очень часто в конечном пункте назначения груза суда продавались. Продавались дешевле того, что они стоили хозяевам, ибо их главная цель — доставка груза — была достигнута. Причем система перевозок клади на парусных судах стимулировала развитие рогожно-кулевого и веревочно-канатного промыслов.

Обеспечение грузоперевозок на судах по рекам осуществляли большое количество судовых рабочих, грузчиков и бурлаков.Так, на Пурдошанской пристани в середине XIX в. ежегодно нанималось до 1 тыс. бурлаков. Из мордовских селений Налитово и Кирдяти в эти годы уходили в бурлаки более 400 человек,

В 1850 году на Суре и на Мокше в пределах Пензенской губернии было зафиксировано 6594 бурлака. В 1851 году на р.Суре было нанято 1489 бурлаков, 223 водолива и 24 лоцмана. Причем 1370 человек нанимались «тянуть лямку» до Васильсурска, 60 человек — до Рыбинска, 59 человек — до Нижнего Новгорода. В 1865 году на реке Суре насчитывалось до 10 тыс. бурлаков, которые тянули груженые суда от сурских пристаней до Рыбинска, Астрахани и других городов.

В зависимости от грузоподъемности передвижение судов обслуживали от 20 до 180 бурлаков-судорабочих. Для передвижения против течения таких крупных судов, как мокшаны, требовалось от 150 до 180 бурлаков, для передвижения вверх по реке малых мокшан необходимо было 70 — 80 человек. На каждом борту мокшан, кроме этого, имелось от 50 до 80 весел для передвижения судна по течению.

Для обслуживания одного из наиболее распространенных судов волжского бассейна - расшивы необходимо было от 20 до 55 бурлаков. От Симбирска до Рыбинска при благоприятной погоде они шли около двух месяцев, а обратно — 5—6 недель. Путь от мокшанских пристаней до Рыбинска, длиною от 1000 до 1100 километров, большой мокшан проходил за 55 — 60 суток. Расстояние в 48 верст но р. Мокше до устья реки мокшаны проходили за 5 —8 суток. (А Сталь, Материалы по географии и статистике, Пензенская губерния 1867 год)

В связи с обмелением, а затем строительством железных дорог транспортное значение Мокши заметно уменьшилось. Правда, в грузообороте Темниковского и Краснослободского уездов Мокша по-прежнему занимала довольно большое место. Но судоходство по этой реке ограничивалось почти только одним весенним ходом небольших барок вверх и вниз до Темникова и обратно. (Романов Н.,Указанная работа,-с.261)

Пасхатской пристани я на карте не нашёл.

Нашёл хорошую подборку на "Саровском краеведе"https://sarpust.ru/2020/06/sudohodstvo-po-reke-mokshe-v-rossijskoj-imperii/

В разных источниках имеется информация, что судоходство по Мокше можно считать от впадения в Мокшу реки Исса. Для представления о реке предлагаю четыре участка, два широтного направления течения реки восток-запад, одну на север и одну на юг. Карты дают представление о реке.

В далёком прошлом не исключено, что известняк, из которого был построен средневековый город Мохша, был доставлен с окских месторождений (версия первого директора краеведческого музея г.Наровчат В.П.Россина). До сих пор выкапывают обломки сооружений культуры Великой Булгарии.

Визуально можно сравнить с оставшимися храмами Древней Руси

Но вернёмся к теме. Фотографию мокшаны я не нашёл, есть только рисунок из словаря С.П.Неустроева.

Перед тем, как добавить карты реки, рекомендую почитать знающего человека о волжских судовых терминах.

Мокшаны. Мокшаны. Суда этого типа появились, когда еще не было ни пароходовъ, ни желҍзныхъ дорогъ. Суда эти по перевозкҍ хлҍба съ моршанскихъ пристаней до Рыбинска занимали первое мҍсто. Первоначально они строились на pҍкҍ Мокшҍ, отъ которой и получили свое названie, а затҍмъ ихъ начали строить и въ другихъ мҍстахъ на рҍкъ Окҍ. Мокшаны строились изъ сосноваго и елеваго лҍeca, имҍли тупые носъ и корму, съ отвҍсными штевнями и бортами; днищевая обшивка съ копанями крҍпилась нагелями, стыки желҍзными гвоздями, бортовая обшивка съ копанью также желҍзными гвоздями; продольнымъ крепленiемъ служили кильсоны, расположенные по длинҍ судна въ три ряда— одинъ среднiй и два боковыхъ; бортовая обшивка дҍлалась довольно прочно, а по срединҍ высоты судна для большей крҍпости клались баргоуты въ 3—4 ряда, крыша делалась тесовая на два ската отъ средины къ бортамъ, по послҍднимъ настилалась ходовая площадка во всю длину судна, обнесенная перилами—порусками (см. [i]поруски). При сплавҍ вмҍсто руля мокшаны управлялись двумя потесями— съ носа и кормы, наз. иначе поносными (см. поносныя) въ виде большихъ веселъ 7—8 саж., т.е. бревна съ придҍланными къ ихъ вершинамъ лопастями (см. лопасти). Мокшаны размҍрами строились отъ 15 до 40 саженъ длиною, отъ 4-хъ до 6 саженъ шириною и высотою бортовъ отъ 14 до 16 четвертей. На носу мокшанъ ставились два огнива, а на кормҍ одно, которыя свҍшивались за борта судна на одинаковую ширину. По срединҍ судна устраивалась казенка— довольно красивая каюта, раздҍлявшаяся на два помҍщения: одно для жилья хозяина или довҍреннаго, а другая для лоцмана и водолива. Сзади казенки устраивались т. наз. кресла (см. кресло) для лоцмана, съ котораго онъ слҍдилъ за ходомъ судна и отдавалъ приказания судорабочимъ. Вообще мокшаны строились довольно прочно и чисто, служили 7—10 лҍтъ и стоили они тогда отъ двухъ до пяти тысячъ рублей. Груза мокшаны поднимали отъ 18000 до 54000 пудовъ, при осадке въ водҍ 9—12 четвертей. Вооруженiе мокшанъ (т.е. припасы) быпо весьма сложное и въ большомъ количествҍ, т.к. при сплавҍ весною по Цнҍ и Мокшҍ употреблялись рысковые канаты и якоря, а для хода по Волгҍ сплавные припасы замҍняли ходовыми. По возвращенiи мокшанъ изъ Рыбинска въ Нижнiй всҍ ходовые припасы оставляли и взаменъ ихъ брали сплавные— для будущей весны, что дҍлалось изъ года въ годъ. Украшенiемъ мокшанъ являлись вырҍзанныя на переднихъ огнивахъ слова, обозначающiя годъ постройки судна, фамилiю владельца и проч., а на скулахъ (см. плечи) носовой части писались художникомъ, напр., глаза коня и проч. Мокшаны имҍли довольно большiя (6х6 арш.) изъ шелковой или другой матерiи флаги съ вышитыми на нихъ разными птицами или пейзажами. Флаги эти оцҍнивались въ 300—400 рублей, на каждомъ мокшане имҍлось 3—4 разныхъ флага и лента шерстяной матерiи. Всҍ флаги поднимались обыкновенно въ торжественные или праздничные дни, а также при отправлении и прибыли судна къ пристани или когда проходили мимо большихъ городовъ. Для поднятiя флаговъ устанавливались флагштоки или поддеревки (названiе мачты) одинъ на носу у огнивъ, а другой у казенки съ перекинутой между ними тонкой снастью (легость), къ которой и прикрҍплялись флаги, а на флагштокахъ, на стержняхъ прикрҍплялись разныя фигуры: конь, рыба или что-либо другое, наприм. изображенiе Михаила Архангела съ трубой или Георгiя на коне.

Судоходство на реке Цне возникло приблизительно въ конце XVII и начале XVIII столҍтiя. Перiодомъ наибольшего развитiя цнинскаго судоходства следуетъ считать сороковые и пятидесятые годы прошлаго столетiя, когда съ моршанскихъ пристаней р. Цны сплавлялось съ хлҍбнымъ грузомъ (въ томъ числҍ и саломъ) отъ 800 до 900 судовъ, перевозившихъ до девяти съ половиной миллiоновъ пудовъ груза. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столетiя съ открытiемъ движенiя на Ряжско-Моршанской и Тамбово-Козловской железныхъ дорогахъ, значенie г. Моршанска и весеннiй сплавъ по р. Цне сталъ падать. Характеръ хлҍбной торговли видоизмҍнился и перешелъ на ближайшiя къ хлҍбороднымъ центрамъ желҍзно-дорожныя станцiи. Железныя дороги, изрезавшiя Тамбовскiй край и нанесшiя цнинскому судоходству тяжелые удары, слҍд.: Ряжско-Моршанская (открытая въ 1867 году), Козловско-Тамбовская въ 1869 году, Тамбовско-Саратовская въ 1870 г. и Моршанско-Сызранская въ 1872 г. (изъ ИЗВҌСТIЙ Императорскаго Московскаго Инженернаго училища за 1912 г. Часть II, выпускъ VI. С.А.Рейхманъ). Такимъ образомъ въ 1870 году судоходство по р. Цнъ сократилось на половину, въ 1875 году оставалось около 400 судовъ и количество это постепенно съ каждымъ годомъ сокращалось. Въ неурожайный 1891 годъ и притомъ при маловодной веснҍ, повлекшей за собою паузки, весеннiй караванъ сплавомъ сильно запоздалъ, многiе поставщики разорились и суда у нихъ кладчики отобрали. Съ этого времени цнинское судоходство потеряло все свое прежнее значенiе и отошло въ область преданiя.

Въ настоящее время съ моршанскихъ пристаней сплавляется около 20 небольших мокшанниковъ до попутныхъ пристаней на рҍкъ Оке.О старинномъ сплавҍ мокшанскаго каравана по p.p. Цнҍ и Мокшҍ осталось много любопытнаго и интереснаго. Рабочiе-бурлаки, обыкновенно нанятые зимою, являлись на зимующiя суда раннею весною, потому что они обязаны были осмолить и вооружить судно, а затҍмъ и погрузить въ него назначенное количество клади. Сплавъ начинался раннею весною сейчасъ же послҍ прохода льда на рҍкҍ. Для наблюденiя за правильнымъ сплавомъ судовъ по р.Цнҍ избиралась изъ судопромышленниковъ депутацiя. (Для депутацiй въ 1816 году изданъ былъ законъ о моршанской судоходной дистанцiи, установленной въ помощь начальнику судоходной дистанцiи, а также для соблюденiя взаимныхъ между промышленниками пользъ въ отправленiи торга, въ наймъ судовъ и рабочихъ людей). На обязанность депутатовъ возлагалось сопровождать весеннiй караванъ по р. Цнҍ, такъ какъ, по изданнымъ правиламъ для сплава судовъ по этой pҍкҍ, ни одно большое судно не имҍло право обходить другое, впредь его идущее, до тҍхъ поръ, пока весь караванъ мокшановъ не выплыветъ изъ р. Цны до устья. Исключенiе делалось только для судовъ типа кладнушекъ (т. называемые „обгонки"), коимъ разрешалось безостановочно обходить всҍ большiя суда (см. обгонки). Депутацiя во главҍ съ начальникомъ дистанцiи отправлялась вмҍстҍ съ отплываемыми отъ пристаней судами въ особой приспособленной для нихъ косной лодкҍ. Если какое-либо изъ судовъ во время сплава потерпитъ aвapiю, т.е. сядетъ на мель или отъ удара о берегъ окажется водотечнымъ, то на нёмъ выкидывался черный флагъ. По этому сигналу все суда, плывущiя по близости къ потерпҍвшему аварiю судну, останавливались, рабочiе съ нихъ ҍхали къ аварiйному судну и помогали ему безъ особой платы. Если спасти судно было невозможно, его оставляли, рабочiе уҍзжали на свои суда и продолжали путь. Сплавъ судовъ особенно въ большую весеннюю воду въ крутыхъ колҍнахъ и извилинахъ рҍки былъ затруднителенъ и требовалъ отъ сплавщиковъ-лоцмановъ полнаго знанiя своего дела и при томъ крайней осторожности. О значительности судоходства можно судить по тҌмъ мерамъ, какiя принимались для улучшешя условiй весенняго сплава судовъ: въ нҍкоторыхъ мҍстахъ извилины на р. ЦнЪ спрямлялись, делались прокопы, Корельскiй каналъ, Шаморговскiй, перекопы у деревни Рыси и др. Некоторые проколы впослъдствiи обратились въ русло реки. Суда по р. Цнҍ спускались кормою внизъ, управлялись поносными—потесями, а въ нҍкоторыхъ случаяхъ прибегали и къ рысковымъ якорямъ (см. рыскъ). Рабочихъ-бурлаковъ на малыхъ мокшанахъ было отъ 70 до 80 чел:, на большихъ отъ 150 до 180 человъкъ, всҍ они были ягутки Тамбовской и Рязанской губернiи; водоливовъ было по одному, а на большихъ по два. Лоцманъ одинъ. Рабочимъ платили за путину съ моршанскихъ пристаней до Рыбинска отъ 8 руб. 50 коп. до 12 рублей на человҍка на своихъ харчахъ, причемъ зимою при подрядҍ выдавалась половина рядной цъны въ задатокъ, а остальная половина оставалась въ харчи на всю путину. Bсҍ бурлаки помҍщались на товаре въ трюме судна, такъ какъ особыхъ помҍщенiй для ихъ жилья на судне не делалось. Кухни на этихъ судахъ не было, вместо нея устраивали на кормҍ очагъ (см. очагъ), на которомъ приготовлялась пища. По сплаве мокшановъ въ Нижнiй, для хода къ Рыбинску бурлаковъ нанимали добавочныхъ 30-50 человҍкъ на судно. Имъ платили также за путину отъ Нижняго до Рыбинска отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб. и даже до 7 рублей на человека и на хозяйскихъ харчахъ. Лоцманамъ платили отъ 85 до 100 руб. на малыхъ мокшанахъ и 130—150 руб. на большихъ, водоливы большею частiю были т. наз. лҍтнiе, т.е. съ марта по ноябрь месяцъ и получали жалованье 180—220 руб. за все время навигацiи на хозяйскихъ харчахъ. Какъ лоцмана, такъ и водоливы питались изъ одного котла вмҍстҍ съ бурлаками. Провизiя была въ то время дешевая и ее заготовлялъ хозяинъ на всю путину до Рыбинска. Вотъ, напримеръ, какiя были цены пищевымъ продуктамъ: мясо 70 — 80 коп. пудъ*), масло скоромное 4—5р. пудъ, постное 1 р. 20 к.—1 р. 80 к. пудъ, пшено 1 р. 80 к.—2 р. 50 к. за четверть въ 8 мҍръ, т. е. 20—30 к. пудъ, мука ржаная за куль въ 9 пудовъ 2 р.—3 руб. Хлебъ пекли въ особыхъ въ то время сушествовавшихъ хлебопекарняхъ; хозяева судовъ отдавали въ нихъ муку и платили за выпечку хлеба 40-60 к. съ куля за 9 пудовъ (отъ 4 до 8к. съ пуда), причемъ изъ куля въ 9 п. выходило печенаго хлеба 13—14 пудовъ, т. е каждый пудъ муки давалъ припеку въ 20—25 фун. Такимъ образомъ ржаной хлҍбъ стоилъ въ среднемъ около 20 к. пудъ. Водка была также дешевая—отъ 80 к. до 1 р. 50 к. ведро. Водку на большiе мокшаны брали бочками, ведеръ по 40 на всю путину. Суда находились въ плаву по р. Цне (разстоянiе 180 верстъ) оть 8 до 12 дней и рҍкою Мокшею 48 верстъ до устья Оки 5 — 8 сутокъ. Суда шли очень долго по той причине, что разливъ рҍки при слiянiй Мокши съ Окою бываетъ очень большой и всҍ низменности заливаются водою на далекое разстоянiе, вслҍдствiе чего съ р. Оки дҍлается подпоръ воды въ Мокшу. Поэтому предъ устьемъ въ реке Мокше вода дҍлается тихая, а иногда почти что стоячая, мокшаны, попавшiе въ это мҍсто, принуждены выводиться изъ этого тиховодья подачами вплоть до рҍки Оки. Kpoмҍ того много препятствовали сплаву и вҍтра. Выбравшись на Оку, мокшаны плыли уже свободнее и на веслахъ, имҍвшихъ на каждомъ борту отъ 50 до 80.

*) Мясо солили въ чанахъ до 100 и болҍе пудовъ на судно. [/i]

Для восприятия реки Мокша по следующим картинкам нужен большой монитор, смартфоны...Увы!

Сообщений: 25

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

Вернуться в Реки Пензенской области

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1